O surgimento dos livros eletrônicos e a possibilidade de auto publicação tem levado muita gente a especular sobre o fim dos editores. Agora já não se fala mais tanto do “fim do livro”. Acho que a maioria já percebeu que livro não é tão somente o objeto físico, e sim seu conteúdo, difundido seja lá por que formato.

A bola da vez, agora, são os editores. E, como consequência, todo o processo editorial.

Fico feliz em discordar totalmente disso tudo.

Evidentemente muitos livros podem ser publicados sem editores. Seja fisicamente, em papel, seja em formato eletrônico. Ótimo para quem os publica.

Mas, o que significa isso para a vida de um livro?

A história das publicações mostra que desde sempre houve um continuado processo de depuração na sobrevivência dos títulos publicados. E isso é válido para a ficção e igualmente para a não ficção. Recentemente li um livro, “The Book in the Renaisssance”, de Andrew Petegree (em formato eletrônico, vejam), onde o historiador mostra a dinâmica da publicação nas primeiras décadas depois da invenção de Gutemberg. O livro é interessantíssimo sob vários aspectos, inclusive sobre o papel da imprensa – e dos livros – naquele período histórico. Um dos dados que ele levantou mostra que, nos primeiros quarenta anos do livro impresso (há um capítulo sobre o livro antes da imprensa), quase a metade de tudo publicado era produção erudita. E desta, quase noventa por cento era de livros religiosos. A polêmica iniciada por Lutero foi importantíssima para o desenvolvimento de uma cultura livresca de massa.

Essa proporção jamais se repetiu. A diversidade foi cada vez mais tomando corpo e até mesmo as categorias da classificação decimal universal abrigam hoje tantas subdivisões que dificilmente pode-se dizer que existe alguma categoria dominante, salvo a de agruparmos em grandes e abstratas subdivisões, do tipo ficção e não ficção, que se tornam categorias desprovidas de conteúdo analítico.

Mas, dos 345 mil títulos publicados na Europa nessas primeiras décadas, quantos sobreviveram, quantos continuam sendo lidos pelo público em geral? (Não conto aqui os livros estudados pelos historiadores, arqueólogos da história do conhecimento).

Pouquíssimos.

E o que têm em comum os livros sobreviventes?

Todos tiveram uma história editorial onde se nota claramente a intervenção dos desprezados editores na conformação das diferentes “encarnações” dos livros. E, também, dos tradutores, que os fizeram viajar.

Tenho em mãos a edição comemorativa do IV Centenário da Publicação do Don Quijote de la Mancha, produzida pela Real Academia de la Lengua e publicado pela Alfaguara em edição internacional, que gostaria de usar como primeiro exemplo.

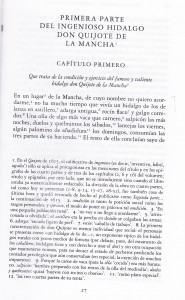

Vejam aqui a reprodução fac-similar da primeira página do primeiro capítulo do livro e, ao lado, a primeira página da edição comemorativa:

O leitor moderno, mesmo nativo da Espanha, teria muitas dificuldades para a leitura se a forma da publicação tivesse se mantido imutável, e por várias razões. As primeiras se referem a questões ortográficas: Cervantes usava a ortografia usual na época, com todas as variações admitidas. Depois, temos questões relacionadas com a organização da página, a “mancha”, a disposição dos títulos, etc. Finalmente, na edição moderna, temos o aparato de notas esclarecedoras e explicativas que permitem ao leitor atual compreender efetivamente as sutilezas da obra, com as informações complementares de vocabulário, contexto, etc. As edições modernas sem as notas tornam a leitura muito mais exigente, com a consulta aos dicionários, enciclopédias, etc. para evitar inclusive percepções errôneas.

O mesmo vale para qualquer um dos clássicos sobreviventes, em qualquer idioma.

Essas transformações, meus amigos, que atualizam a forma e informam o leitor, são trabalho dos editores. E é um trabalho acumulativo. Cada edição subsequente (ou pelo menos as edições publicadas em momentos históricos subsequentes) vai incorporar as transformações anteriores que, sem modificar o escrito, transformaram-no para deixá-lo acessível ao leitor contemporâneo daquela edição.

Os clássicos se mantêm por sua vitalidade, importância literária e histórica, e se tranformam em clássicos porque também têm uma vida editorial. Não houvesse centenas, milhares de edições do Quixote, em praticamente todos os idiomas, nosso imaginário não teria se enriquecido com o Cavaleiro da Triste Figura.

As sucessivas edições (e traduções) passam a fazer parte do corpus da obra, de modo que desde as percepções do leitor “comum” até as exegeses mais sofisticadas “se incorporam” ao escrito inicial.

Podem ter certeza os auto publicados: se, em algum momento, suas obras não começarem a circular com tratamento profissional, suas chances de sobrevivência se reduzirão drasticamente. Poderão ser objeto da arqueologia e da história literária, mas não enriquecerão as gerações futuras.

E as traduções?

Antes de chegarmos lá, duas notas.

As primeiras edições do Quijote em Portugal não foram traduzidas. No mesmo ano da publicação da edição princeps (1605) foram publicadas três edições em Portugal em castelhano. Note-se que, na época, Portugal e Espanha estavam unidos, situação que perdurou até 1640, quando D. João de Bragança recuperou o trono e se tornou João IV. Naquele momento o multilinguismo era um fenômeno estendido na Península Ibérica. Vale lembrar que o castelhano, o idioma em que foi escrito o Quijote, se já era a língua da corte, não tinha o status que chegou a ter posteriormente e ser considerado como a língua nacional da Espanha. Com a derrubada do franquismo, aliás, essa situação multilinguistica voltou a se fortalecer, ainda que o castelhano seja a língua comum entre as comunidades autônomas.

Vale destacar também que o nosso português atual é a variante dominante do galaico-português, até hoje falado na Galiza espanhola, que reinvindica inclusive uma participação na CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Esse bilinguismo justificava a impressão, em Portugal, da edição em castelhano, a língua “culta” das elites do reino então unido de Portugal e Espanha.

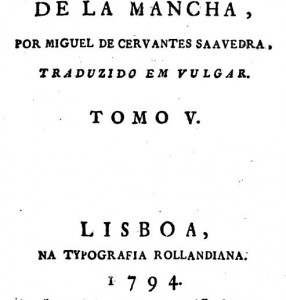

A primeira tradução ao “vulgar” – ou seja, ao português – só vai aparecer em 1794, ou seja 189 anos depois da primeira publicação em Lisboa. Não se conhece o nome do tradutor dessa primeira versão para o português, como se vê na folha de rosto:

Não vou me deter aqui na história das diferentes traduções feitas em Portugal, exceto para mencionar a dos Viscondes de Castilho e Azevedo (Primeiro Livro e parte do Segundo), e de Manuel Pinheiro Chagas (Segundo Volume) feita em meados do Século XIX. Essa tradução ainda hoje é a mais difundida no Brasil (em número de tiragens e de exemplares vendidos), e sua mais recente aparição foi na Coleção Obras Primas, da Nova Cultural/Abril.

A história das traduções do Quixote no Brasil foi objeto de tese na USP, da prof. Silvia Cobelo, da qual um resumo pode ser encontrado aqui.

A prof. Cobelo levantou 72 edições do Dom Quixote entre 1942 e 2008, correspondendo a várias traduções, algumas das quais, como a Almir de Andrade (Primeiro Livro) e Milton Amado (Segundo Livro), publicadas originalmente em 1952 pela José Olympio, foram marcos na presença do Quixote nosso país. Como diz a prof. Cobelo, “As pesquisas apontam Milton Amado como o verdadeiro responsável pela excelência da edição luxuosa da José Olympio em 1952 (231 notas), especialmente após sua rigorosa revisão em 1954 (mais de 872 notas) e 1958 (mais de 931 notas). Apenas observando a diferença entre o número de notas já é possível perceber seu extenuante trabalho e cuidado com o texto”.

E esse é o ponto que quero ressaltar. As traduções vão se aperfeiçoando, com a inclusão de paratextos – todos esses elementos que compõem a edição, desde as informações técnicas incluídas na folha de rosto e na falsa folha de rosto, colofão, orelhas, capas, prefácios e notas. E aí se revela não apenas a participação do tradutor, como também a do editor. O aparato complementar e a própria escolha do tradutor (que implica na estratégia de tradução), revelam a importância do editor. Sem o suporte profissional da editora, essas versões também não poderiam existir.

A mais recente e elogiada tradução do Dom Quixote ao português foi feita por Sérgio Molina e publicado pela Editora 34. Existem na verdade duas versões, uma em formato maior, é bilíngue, e a outra, em formato de bolso, contém apenas a tradução. Destaque-se também a bela apresentação da prof. Maria Augusta da Costa Vieira.

As estratégias de tradução revelam as preocupações para com a legibilidade do texto para o leitor atual. Mas, não apenas na tradução. A edição espanhola mais moderna, comemorativa do IV Centenário da publicação, apresenta uma quantidade de notas maior que as edições brasileiras, tanto a dos Viscondes quanto a de Molina. Não pude verificar nenhum fac-símile da tradução original dos Viscondes, de 1876, e portanto não sei como se apresentavam as notas. Na edição brasileira da Nova Cultural/Abril existe a indicação de que as notas foram traduzidas por Fernando Nuno Rodrigues, observação incompleta. “Traduzidas” do português de Portugal ou de alguma edição espanhola?

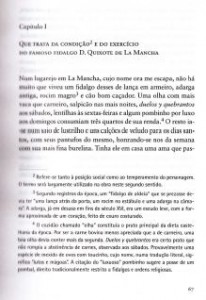

Notemos, entretanto, algumas das notas do primeiro parágrafo do original e das duas traduções.

1 – “Adarga antigua”. A edição do IV Centenário nota: “escudo ligero de piel”. A acepção do Real Diccionario de la Lengua, da Real Academia espanhola diz: adarga. (Del ár. hisp. addárqa, y este del ár. clás. daraqah). 1. f. Escudo de cuero, ovalado o de forma de corazón.

Molina assinala: “A adarga, já em desuso em fins do século XVI, era um escudo leve, com a forma aproximada de coração, feito de couro costurado”.

Os Viscondes, por sua vez, não anotam a palavra.

O Houaiss assim a define: “Adarga: substantivo feminino. Escudo de couro dobrado, de forma oval, com uma braçadeira estreita para a mão e outra, larga, para o braço, originalmente us. pelos mouros; darga”.

Ou seja, a edição em espanhol contemporâneo faz por bem esclarecer o significado da palavra, que já estava em desuso (embora recente) na época cervantina. Os Viscondes, com uma tradução rebuscada, viram que a palavra estava dicionarizada e não se deram ao trabalho de explicá-la. Molina adotou a mesma estratégia da edição comemorativa do IV Centenário e explicou.

Poderia citar outros exemplos, nas três edições, apenas no primeiro parágrafo do romance. Não é o caso. O que importa aqui é mostrar que, tal como o original, as traduções também “viajam” no tempo e no espaço. E o denominador comum dessas viagens é o editor. Sem o trabalho técnico, intelectual, e o aporte financeiro das editoras, os livros terminam por se estiolar. A ação dos tradutores, de caráter intelectual autônomo, evidentemente, também depende dessa atuação dos editores, seja na determinação da quantidade e forma dos paratextos seja também para financiá-los. Os mortos já não podem mais contar com a auto publicação, e sem o labor editorial o patrimônio cultural universal ficaria restrito às pesquisas de arqueologia estilística e literária.

Essa missão específica, a de levar o escrito ao público, no correr do tempo e do espaço, depende do valor da obra e do talento do autor, mas depende também do esforço intelectual e financeiro de muito mais gente, coordenados e agrupados nessa figura também essencial para a difusão do livro: o editor.

“[…] é um trabalho acumulativo”. Lindo! É isso mesmo.

Perfeito, Felipe. Não havia lido nada tão simples e esclarecedor sobre a importância dos editores.

Caco,

Legal você aparecer. Onde andas? Pedi sua “amizade” no FB…

Querido Felipe, fiquei muito honrada por ter sido citada em seu post. Ultimamente estudo as traduções das Novelas Exemplares e termino uma tese sobre as Adaptações do Quixote na FFLCH-SP. Gostei de seu blog, bem informativo. Um abraço, Silvia Cobelo

Silvia.

Obrigado. Quando terminar atese, por favor me avise.